【ZIックリガイド】PR含

昭和の懐古録

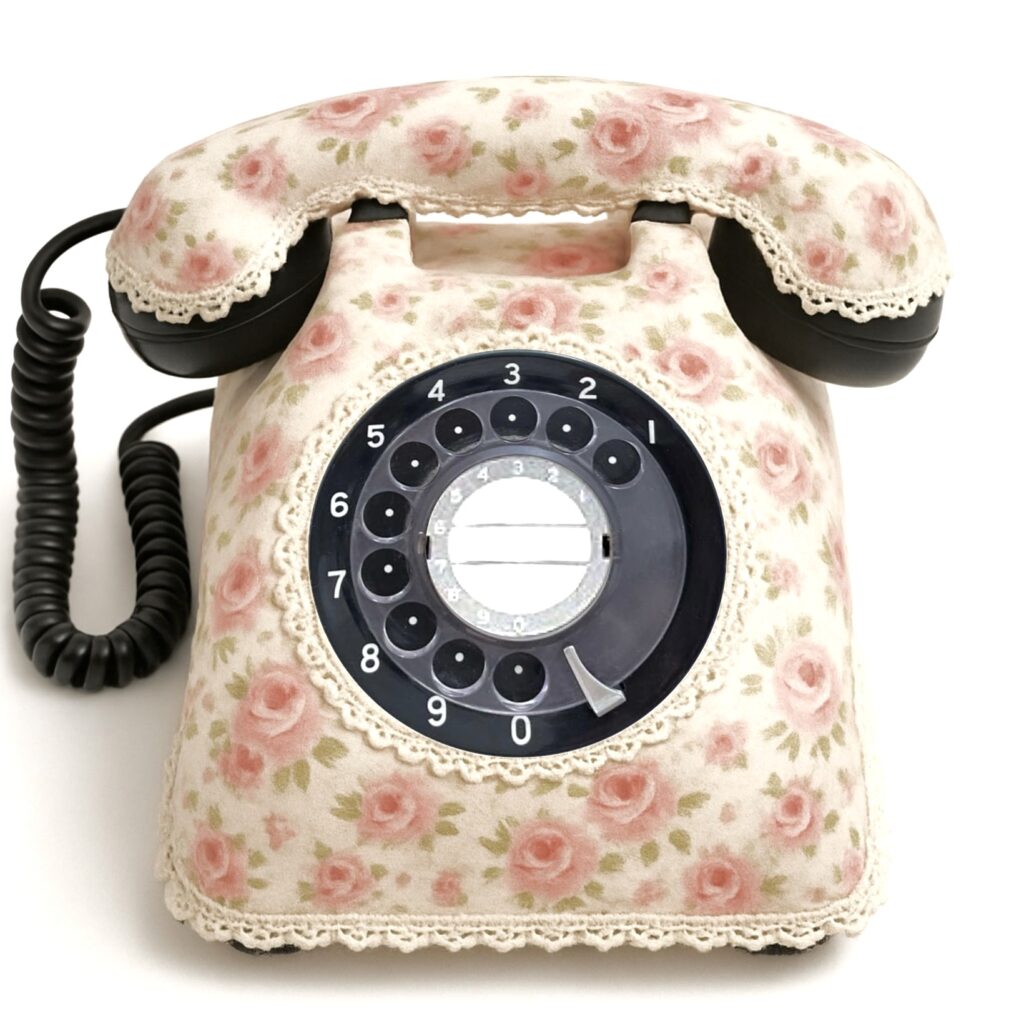

「黒電話」時代を築いた昭和レトロな雑貨たち

古き良き日本を描いた映画には、昭和レトロな風景や商店、インテリアや玩具などが登場します。それらには、どこか心癒されるノスタルジックな魅力があります。本記事は、昭和の時代を駆け抜けた生活雑貨「黒電話」に思いを馳せる昭和の懐古録です。ー

<Pickup! 記事>

「何度も見たいおすすめ日テレドラマ30選」

「ヂリリリリ……リン!」という音が突然、家中を駆け巡り、時間切れになる前に受話器まで走らされ、誰とも知らない相手を、聴こえる第一声で判断させられる。まるでテレビのバラエティのようですが、これは昭和の暮らしを象徴する日常風景で、黒電話のある生活とはこのようなものでした。

昭和レトロな生活雑貨「黒電話」

「黒電話」予備知識メモ

黒電話とは、1950〜1970年代にかけて日本全国で広く使用された、黒色の家庭用固定電話機のことです。正式な名称は「600型電話機」シリーズで、黒い樹脂製のズッシリ重みのあるデザインが特徴で、黒電話は、昭和の暮らしを象徴する代表的なインテリアとして、今も多くの人々に親しまれています。

日本で初めて電話サービスが開始されたのは、1890年(明治23年)東京〜横浜間での通話が実現した時ですが、当初電話は「交換手」による手動接続が必要でしたが、自動で回線をつなげる「自動交換機」へと技術が進歩し、1933年(昭和8年)には、黒電話の前身ともいえる「3号自動式卓上電話機」が登場しました。

そして1952年に、日本電信電話公社(現在のNTT)が発足。全国に電話網の整備が進められ、そこで「600型電話機」が家庭や職場で使う標準的な電話機として選ばれ、こうして、黒電話が全国に普及することになりました。この黒電話の普及は、戦後復興期の日本において通信インフラの向上に大きく貢献し、当時の人々には文明の象徴となり、今でも、黒電話の存在そのものが、高度経済成長期の昭和の生活を語り継ぐ、貴重な雑貨となっています。ー「KDDIトビラ」「藤田電機製作所」

\ 懐かしい漫画も電子版でスッキリ /

「黒電話」呼出音の秘密

冒頭で述べた通り、黒電話と言えば特徴的なのが、あのけたたましく鳴り響く呼び出し音です。静まり返った朝や夜でもお構いなし。電話が鳴るたびに心拍数が上がり、「誰か早く出てくれ」と思いながら、布団をかぶった思い出のある人もいることでしょう。黒電話特有のその騒がしさは、昭和を舞台にしたアニメや漫画でも、着信時に受話器が宙に浮くような表現でよく描かれていました。

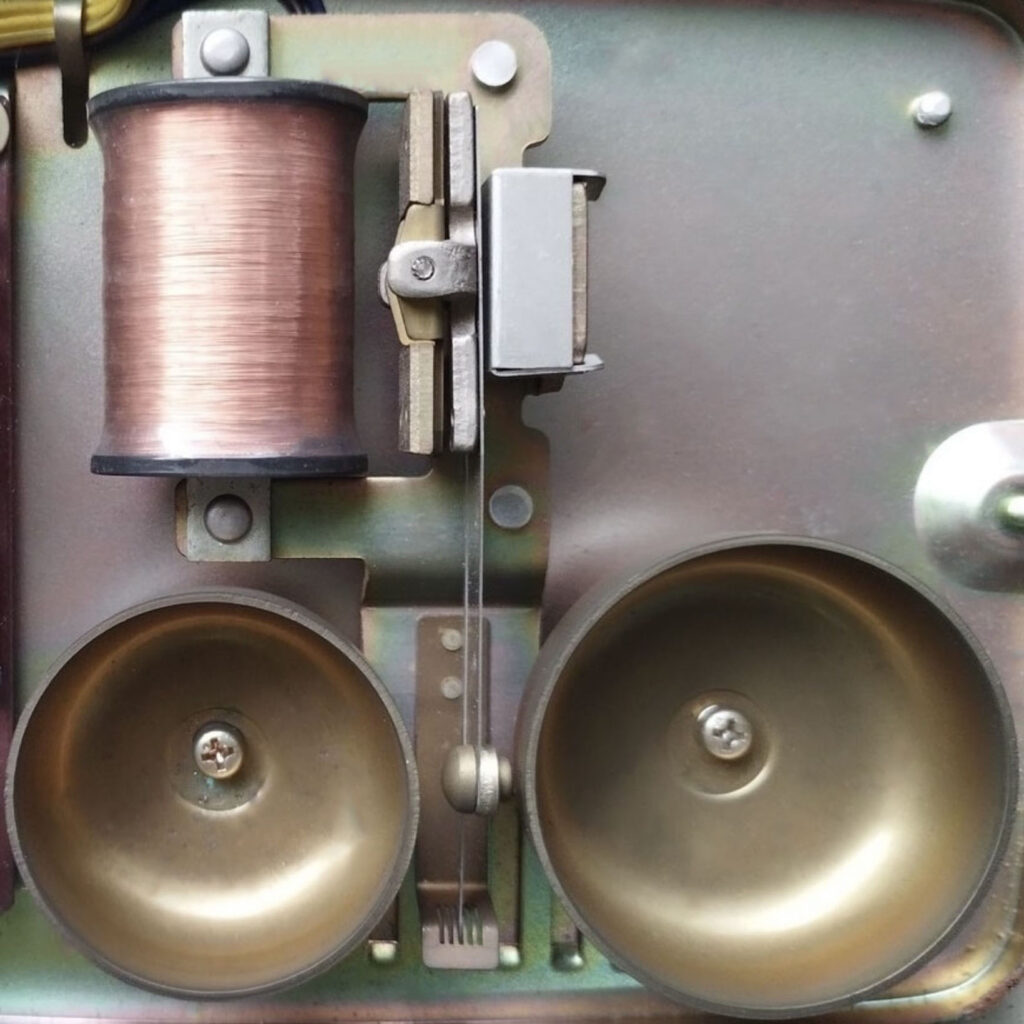

それもそのはず、あの騒がしいベル音は目覚まし時計と同じ原理で、内部で、二つの金属製の鐘をハンマーで叩いて鳴らす実にアナログな仕組みでした。電話が鳴り出す前に一瞬、チン…と微かに前兆があったと記憶している人もいて、それがまた、電話が鳴り出す「恐怖」を際立たせていました。

今の時代のプッシュホンや携帯電話からは考えられませんが、電話は「滅多にかからないもの」という時代背景も相まって、黒電話の着信音は、まるで緊急アラートかのように住人を呼び出しました。履歴や伝言メッセージを残す技術もまだ無かったので、通話の機会を逃さないよう考えて作られたのかもしれません。

とはいえ、住人にとっては少し迷惑な話でした。呼び出されるのが都合の良いタイミングとは限らないからです。トイレやお風呂に入っていたり、テレビが面白い場面だったりすることもあり、そうなるとたちまち、「お母さん出て!」「あなたが出なさい!」…のように、家庭内でイザコザが始まったものでした。

<Pickup! 記事>

「何度も見たいおすすめ日テレドラマ30選」

\ 眠ったおもちゃは立派な資産! /

「黒電話」指で回す儀式

黒電話には、0〜9までの数字に対応する、10箇所の穴の空いたダイヤルがついていました。電話番号を入力する際、ひとつひとつの番号の穴に指をかけてダイヤルを回す「儀式」が必要でした。「ジーコ…、ジーコ…、」音をたて、一番号一番号回す度に、ダイヤルが元の位置に戻るのを待ちながら次の番号を回しました。

もし、途中で回す番号を間違えたり、ダイヤルを留め金のところまでキッチリ回さずに指を離してしまうなら、「入力」は失敗。また一からやり直し。イライラすることもありましたが、今振り返るとその不便ささえも懐かしく、ダイヤルが戻っては回す、あの面倒な手間や、ノイジーなサウンドも、心地良さすら感じていたものです。電話をかけるあの動作一つ一つに、古き良き「昭和の匂い」が漂っています。

「黒電話」秘密のコール

今のように電話が一人一台ではなかった時代、黒電話はリビングや玄関先に置かれ、家族みんなの共有物でした。それで、誰かに電話をかける時もかかってきた時も、家族には聞かれまいと、口元を覆ったり、小声で話したり、コードの届く限り電話を持って移動したりして、プライバシーを確保しようとしたものでした。そんな景色も今となれば微笑ましいものです。

どんな電話かにもよりますが、電話を待つ間はとくにドキドキしたものでした。何かの面接の結果待ちであったり、クラスの好きな子からの電話の約束の場合、タイミングよくかつ自然に、自分の手で受話器を取れなかった場合、親や別の家族が先に電話をとってしまいます。そうなれば、後で内容や関係性を問いただされる「尋問」にあうのが必至でした。

電話中に家族から、様子をジッと伺われたり、「まだ終わらないの?」と聞かれたりするのも気まずい瞬間でした。電話が終わった後は、何でもないかのように平然を装ったり、微かな恋心を悟られまいと、手早く「業務連絡」を済ませ、すぐその場から退散したものでした。

「黒電話」電話を借りる

今の時代以上に、電話は借りる文化でした。友達の家や親戚の家に行った際、「電話を借して下さい」とよく言ったものでした。よその家からかける電話は意外と便利なツールで、とくに親に交渉するための電話は有利に働きました。電話を貸してくれる家の方の名前を出して「〜さんも良いと言ってるんだけど」と言えば、親もあまり強くは言えないものでした。

よその家の電話といえば、自分の家とは違う黒電話の雰囲気に、よく見入ったものでした。特に印象的なのは黒電話にかけるカバーで、各家庭の「奥様の」好みがよく表れている、布生地を用いたハンドメイドなカバーがかけられていました。電話にカバーをかけるという発想自体も新鮮でしたが、フリフリの花柄やチェックなど、ただの電話機をインテリアの一部として「昇華」している様子には、大人のセンスを感じたものでした。

昭和レトロな生活雑貨「黒電話」結び

昭和の時代を生きた人なら、部屋の片隅にもし黒電話があったら、思わずダイヤルを回したくなることでしょう。スマホを誰でも手元に持つ現代では忘れかけている、人と繋がっていた温かい時間を思い出しながら…。昭和の暮らしを彩った黒電話。今では昭和レトロなインテリア雑貨として、飾られるにとどまっていますが、ゆったりとした時の中にけたたましく鳴り響いたあの呼び出し音は、いつまでも思い出と共に、人々の頭の中で鳴り続けることでしょう。機会があればぜひ、昭和レトロの博物館などに行って黒電話を見つけ、ダイヤルを回しながらその余韻に浸ってみてはいかがでしょうか。

※本記事に画像を添付している場合、昭和期の雑貨やおもちゃを紹介し、歴史的背景を紹介する目的で記載しています。もし権利者様からのご連絡がありましたら、速やかに削除対応いたします。

時代を築いた昭和レトロな雑貨たち〜

<Pickup! 記事>

「何度も見たいおすすめ日テレドラマ30選」

その他の昭和レトロなおすすめ記事はこちら。

>「昭和レトロな琺瑯看板『塩・たばこ』」